子どもの睡眠時間が日中活動に与える影響

| 年度 | 2017 |

|---|---|

| 学科 | 保育士科 夜間主コース |

1.はじめに

保育園で実習を行った際、主活動の時間に眠気を感じていて集中して取り組めていない様子の子どもがいた。また、その後の活動にも他児より遅れイライラしている姿や活動が楽しめていない様子が窺えた。

以上のことから日中活動を楽しめるように私達保育者が睡眠の大切さを子ども達にどのように伝えていくかを考える。

2.現状把握

日本小児保健協会が〈睡眠・生活リズム〉の調査を20.30年前と平成12年の調査結果を比べた結果22時以降に就寝する子どもの割合が全年齢において増加しているといえる。1980年~2000年に行った睡眠習慣に関する調査によると1歳6か月児、2歳児・3歳児では50%を超え、4歳児・5-6歳児では40%前後であり、全年齢でみても22時以降に就寝する割合が増加している。

このことから、子どもの生活リズムが年々夜型傾向にあることが明らかである。

睡眠が慢性的に不足すると以下のような状況になると考えられる。

●体の成長、知能や運動能力の発達が遅れる

●情緒が不安定になる

●集中力・記憶力が低下しやすい

●ワクチン接種をしても免疫がつきにくい

●事故や怪我をしやすい

●攻撃的になる

●肥満になりやすい

●糖尿病になりやすい

3.研究仮説

〈研究目的〉

子どもたちが夜型傾向にある中で、保育園・幼稚園での活動を楽しめるような援助・支援について考える。将来就職したとき、自分たちが援助・支援していけるようにする。

また、子どもたちに睡眠の大切さを伝えられるよう研究する。

〈仮説〉

夜型傾向にある子どもたちは睡眠時間が少なく集中力が欠けているため、友人関係のトラブルや製作など園での活動に影響があるのではないか。

4.研究方法

〈研究対象〉

1歳から小学校就学前の子どもをもつ保護者と担当保育者にアンケート調査を行う。はじめに各クラスの保護者にアンケートをとり、比較しやすいデータを収集して気になる子どもの担当保育者にその子どもについてのアンケートをとる。 (1歳未満の子どもにはアンケートは実施せず)

・アンケート調査内容

1,保護者アンケート

① 睡眠時間について

② 朝食を食べるかどうか

③ 睡眠時の状況

④ 休日の過ごし方

2,保育者アンケート

①日々の生活状況

②給食はよく食べるか

③朝の様子

④昼寝の有無

⑤降園時間について

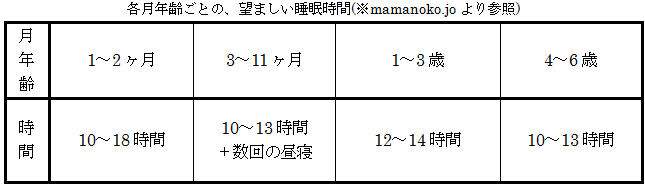

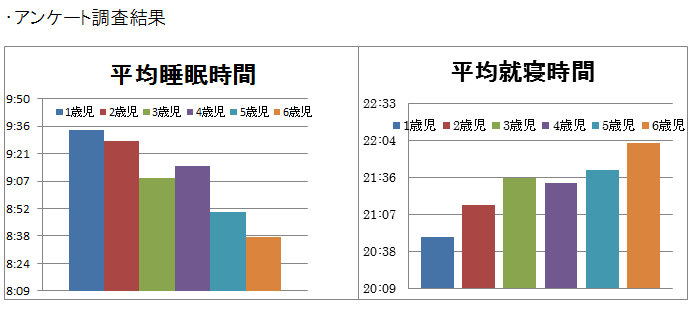

●睡眠時間の平均は約9時間半と各月年齢から見ても少ないことがいえる。

●寝る時間が遅い子どもでは22時30分で早い子どもでも20時という結果であった。

●静かな環境で寝ている子どもが多く一人ではなく家族とともに寝ていた。

●朝食はほとんどの子どもが食べてきているが、半分しか食べない子やほとんど

食べない子も見られた。

●休日の過ごし方では公園に出かけることもあるが家族で一緒に買い物に行き

ショッピングモールのプレイルームを使い遊んでいる。

5.アンケートまとめ

保育者アンケートから全年齢で昼寝があり、家庭での睡眠時間が少ない中で昼寝の時間も含めると10時間以上の睡眠をとれている。年齢によっては睡眠時間が足りない子どももみられる。

保育園で眠そうな様子が見られる場合の対処方法

■声掛けをして活動に誘う。

■睡眠の状況について聞き、ベッドをだして眠れる環境を作る。

→時間を確認しつつ声掛けなどを行い自ら起きて活動できるように誘う。

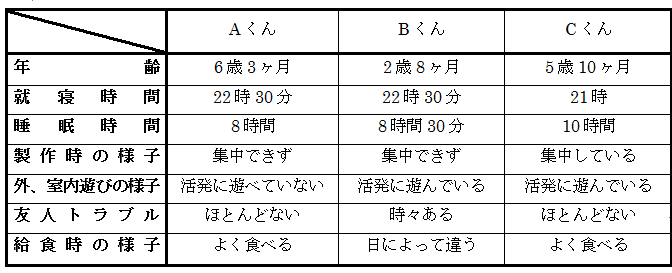

保護者・保育者のアンケートをまとめ就寝・睡眠時間のことなる3人についての結果がでた。

6.考察

子どもたちは夜型傾向にあって睡眠時間が少なく製作をするときの集中力も欠け、友人関係のトラブルなど園での活動に影響があるのではないかと考え、保育園でのアンケートを行った。結果、主に3人の子どもたちについて表に示したが、全体の睡眠時間をみても少ないことが言える。製作時の様子からも集中できず製作を行っていることもわかった。しかし、友人とのトラブルが多いと考えていた中でアンケートでは友人トラブルはほとんどないことが言える。睡眠時間が少ないことだけが原因ではないと考えた。アンケートを行った園では2~3時間の昼寝があり、夜寝ることだけでないため、慢性的な睡眠不足ではなく、就寝時間が遅いことで次の日園での活動にも影響が見られていることも考えられた。

7.まとめ

私達は、夜型傾向で慢性的な睡眠不足がある子どもたちの、保育園・幼稚園生活の中で製作・遊びに集中して取り組めていないと考え、この研究を進めてきた。その中で、睡眠時間、朝食の様子などを保護者の方に伺い、保育者にも日常での生活の様子を聞くことができた。子ども達は夜型傾向であったが、昼寝の時間などもあり慢性的な睡眠不足とは言えなかった。しかし、保育園では眠そうにしている子どもの様子もあり、保育者は声をかけることや時間を見て睡眠を取れるような環境づくりを行っていた。

このことから私達は今後睡眠が足りていない様子の子どもたちにどのように声をかけたらいいのか、どのように援助したらいいのか見えてきた。年齢によって違うがその日の体調を聞き、活動の様子をしっかり見守ることで事故防止になると考える。子どもたちの自宅での様子を保護者と話し、保育園・幼稚園での様子も話すことでたくさん体を動かし遊んでいることを伝える。自宅でも早く眠れるようにすることで、夜型傾向を改善していくことができると考える。

そして、保育園・幼稚園でも睡眠が大切で、睡眠不足だとどのようなことがあるのかを絵本などに表現する。わかりやすく伝えることで遅く寝ることでおこる身体の不調や遊ぶとき、製作のときに楽しく行えないなど伝えていける環境づくりをしていくことが必要であると思う。保育園・幼稚園など就職先で睡眠が足りず、眠い様子が見られる場合は静かな環境をつくり、子どもたちが無理せず楽しく遊べるよう臨機応変に対応していくことが大切ではないかと思う。

今回のまとめから、子どもたちの夜型傾向にある生活が進んでいくことで今後慢性的な睡眠不足になることが予想される。慢性的な睡眠不足になるデメリットをきちんと私達保育者が理解し、正しい知識を身につけていくことが必要とされる。臨機応変に対応していくことは今回のことだけで判断せずこれからも新しい知識を取り入れ、対処方法を模索していくことが必要になる。

また、保育者だけでなく保護者にも睡眠の大切さを伝える場を設定し、少しずつ慢性的睡眠不足になりつつある子どもたちにしっかりとした睡眠が取れる環境づくりをしていくことが必要だと考えられる。

8.参考文献

・著書:川井尚 発行:平成13年 公益社団法人 日本小児保健協会

〈http://plaza.umin.ac.jp/~jschild/〉 最終アクセス日平成13年3月31日

・mamanoko http://www.mamanoko.jp/ 最終アクセス日平成27年10月17日

2023年4月 埼玉福祉保育医療専門学校より校名変更

2023年4月 埼玉福祉保育医療専門学校より校名変更